熱海の大規模の違法な盛り土が滑って起こした土砂崩れがあった、

その半年後には、そのヒビが入った布基礎のある南面の基礎補強工事などを進めました。

メルマガ20250201号

*******************************

よりハッピーになる微笑み空間をつくりましょう♪20250201号♪

☆境界のあり方と地形・地盤 その3☆

*******************************

陽光から、春の兆しが感じられる頃です。お元気ですか?

いつも、気長にご笑読いただきまして、ありがとうございます。<(_

_)>

太平洋の向こう側、北米の上方の西海岸沿いで、大地震が起きて、

東京周辺に大津波が来るとの、福音教会の預言者の2025年2月10日(米国では9日)について、

外れるようにと祈って書いております。同じ預言者から、トランプが選挙中の大会で、

狙撃されると当てているとのことですが、そのトランプが、金融経済破綻後に、

2期目の任期の4年間に、実体経済へと立て直すという点は、我が国への影響も考えられて、

当たって欲しいと願っております。

さて、今回は、山のなだらかな中腹の斜面地が、大々的なゴルフ場になっており、

これまでは、ゴルフ場の最も下方に当たる前面道路幅が歩道を含めて10m近くあり、

山の傾斜、等高線に沿っている道路の勾配と、カーブして道路の下方向きへと、

ゴルフ場の芝上を滑るように流れてくる雨水が、掃けていると気にせずにおり、

更に、沿道の桜並木も大木になり、その根っこが水を吸っており、

河川の堤のように地盤を安定させているであろうと考えておりましたところ、

昨今の大雨で気になり出した問題について取り上げたいと思います。

その宅地開発から、55年近く経て、桜は大きな古木になり、所々、植え替えられています。

そして、ここ数年の大型台風や、大雨からの水の流れにより地面が削られて、

傾斜地に建つ、旧耐震ではない木造2階建ての、

一応、鉄筋コンクリート造の布基礎の(地面下の部分)根入れが浅くなり、

傾斜地の下方の南面の布基礎にヒビが見られるようになりました。

あのニュースにもなった、

熱海の大規模の違法な盛り土が滑って起こした土砂崩れがあった、

その半年後には、そのヒビが入った布基礎のある南面の基礎補強工事などを進めました。

しかし、キリがないのです。大雨で水の流れからか、表土は下方に流れ続けます。

大木になった松の木は、隣地にも枝が架かり、台風で隣地側に傾き、撤去することとなりました。

雨が続くと、機械換気の自動運転が続いていても、基礎層上の床下地がブカブカと劣化してきます。

元々、51年前に、木造旅館が得意であった経験豊かでも70歳代の、

上部構造や、納まり中心の大工による工事でしたので、

全体を客観的には掴めなくとも契約工事額で出来るだけ追加をしようと、

無口な大工の(安全に?)拘る為に喜んでは受け入れられないとの苦虫をかみつぶす顔を気にせずに、

夢は広がり~ワクワクと耳をかさない舞い上がり気味の施主からの工事中の要求を飲み、

敷地内の雨水の流れや、立地・配置や地盤は気にせずに、

耐力壁に基礎層、倉庫への扉や、収納庫の引き違い戸を(致し方なく?)加えて雑壁としていました。

耐震補強工事や、湿気からの修繕を頼むのは、別の建設会社となり、

引かれながらも、コツコツと手を入れなければならない、実母の思い入れのある建物です。

この基礎層の様子は、バークレーのクリスのオフィス、

あの書斎の下の基礎層にある居心地よくされた仕事場を思い出させます。

そこはより急勾配で、下方の海側はヒマラヤスギの木立が続いているのが、

十分な陽光が入る連窓から見られます。

玄関へと上がる数段のステップ脇に、その基礎層の仕事場へと向かう外階段、石段があり、

出入り口から小ホールを通り抜けてオフィスに入り、窓側には数台のPCが置かれ、

仕事時間には家族の一員のような秘書のM嬢が居り、

彼女の存在が、当方がサバイバルできた理由の一つで、お世話になり頼りにしておりました。

その連窓の向かいのスペースは、机が続けて並べられて進行中のプロジェクトのファイルや、

執筆や出版関係の書類が、数台のZライトの下でよく整頓されて置かれていました。

その仕事場に続いて、連窓も続きますが、仕事場の奥の方は、ドア付の間仕切り壁を介して、

クリスの研究材料であった古代カーペットをチェック、観賞する最小限の空間と、それらの保管庫になっていました。

ドアの高さは、クリスの背丈は1.8m以上で、斜面地の基礎層の仕事場なので居たがらず、

頭をぶつけがちであったというゲーリーは1.9m以上の背丈なので、1.9mから2mで、

天井高2.3m程はある、落ち着いたスペースでした。

驚いたのは、出入り口のある小ホールの脇のドアからトイレに入ると、

ホール側と仕事部屋側には間仕切り壁があったのですが、山側(斜面の上方)の面では、間仕切り壁が無く、

そのまま、玄関下やキッチンやリビングの基礎部分、土台や束や、傾斜している地面が見えていることでした。

野戦場のようですが、M嬢がきちんと整えていました。M嬢は冷えるとこぼしていることもありましたが、

十分な換気と暖房(産油国!)で、除湿にもなっているようでした。

そうでなければ、大事な書類や、貴重で高価な絨毯の保管は不適切でしたので。

「霧のサンフランシスコ」と歌や映画にもなるくらいですから、

朝靄、霧は多く、湿気は感じられるところですが、当方が暮らしていた頃は、大雨が続くことはなく、

こうした基礎層の空間は、心地よく整えられる得るものでした。

一方で、前段に戻りまして、ゴルフ場の下方に当たる、同じく木造2階建ての基礎層ですが、

高低差は、バークレーのクリスの程ではなく、基礎層の天井高は2m程で、ドアの高さは1.5m程で、

生活空間としては成り立たず、倉庫として扱われていました。

それでも、当方の亡き兄にとっては、自分だけの、木立を通して海が眺められる、

落ち着いて煙草を吸って、音楽が楽しめる場所のようでした。

それでも、ゴルフ場から道路をこえて流れてくる雨水からの湿気には悩まされて、

土塁のように白いビニール袋を敷き詰めて、防湿を意図していたようでした。

(別件では、やはり白いビニール袋にトイレットペーパーのようなものを入れて、

屋根裏に詰めており、耐震補強や断熱改修を拒み、かなりの変人だと思いましたが、

殆ど費用に掛からない防湿袋入り断熱材としていたのでした!)

当方が、全て、見た目通りのゴミ袋だと判断し捨てて数年すると、

その上の和室の床下が地面からの湿気の為にブカブカしてきたのでした。

それで、防湿断熱シートを敷きましたが、束や束石もあり、

やはり、あの白い土塁のようなビニール袋が丁度良かったのかと思い返しつつ、

なるべく早くに、耐震補強や水平構面補強、

耐久性もある活性炭入り防湿袋を敷設をしなければと検討しております。

しかしながら、悩むところは、山の中腹からのゴルフ場芝上を滑ってくる大雨時の水の流れです!

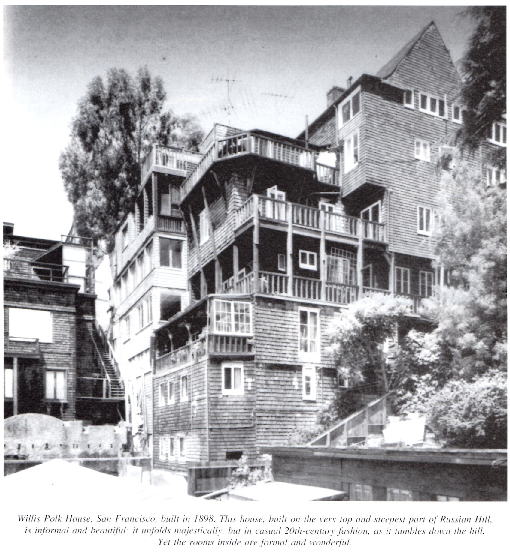

サン・フランシスコでは、

写真のロシアン・ヒルに建つ木造7層?住宅(「The Nature of Order Book Two

p165」)のように、

これはカジュアルにアドホック的に20世紀的な建材で構成されている外観でも、

中は素晴らしく心地よく整えられているとのことで、

多少の地震でもあり続けてきた、ロシア革命後から?変遷して成長し続けた建物です。

(あの地震後はわかりませんが・・・)

極端な例でしたが、急斜面でも2階、3階建ての木造が、

築100年近くになっても住まいとしてあり続けています。

大木から伐採された良質な構造材自体から、虫除け成分が発せられて、必要であれば防腐塗装をして、

あのクリスの仕事場のトイレから見られるような、

(日本の伝統的な高床の住宅のように)床下の十分な空間の風通しを重視した建て方、

人が入って充分に手入れが出来る基礎層空間となっていました。

(東野高等学校の生徒活動会館も然りです。)

サンタクルーズ沖を震源地とする1989年の9月の地震後に、いくつか見た基礎層も、

基礎補強や、基礎の増設や、束柱に根がらみを設けたり、防蟻剤を塗布したりと、

人が入って工事が出来る空間になっていました。

当方が見た空間が、偶々そうであったかもしれないのですが、

そうした手入れが出来る木造建物が、100年以上、地震後も維持できる建物であることは、明らかです。

今年こそは、クリスの教え、

外構のために工事費の20%はキープするということを思い出して、

あのゴルフ場からの雨水の流れを道路から敷地内に越えてこないように制御して、

(道路沿いに排水溝が充分に在れば、問題ないはずですが...)

実母の終の住処として、広間の耐震補強や水平構面補強をしなければ・・・。

また、次回をお楽しみに~~♪